青春期就像一阵猝不及防的季风,毫无预兆地打乱了原本平静的家庭节奏。当孩子踏入这段充满未知的成长隧道,那些让家长手足无措的叛逆举动,其实是他们在探索自我边界、寻求独立的必经之路。

对自由的渴望在他们心中不断生长:书包里藏着还没读完的小说,耳机里循环播放着家长听不懂的旋律,房间门上贴着 “请勿打扰” 的字条。长辈的叮嘱,在他们听来成了老式收音机里的杂音,哪怕只是一句简单的 “该写作业了”,都可能引发一场争吵。他们就像初学飞翔的雏鹰,奋力挣脱父母 “关心” 的围栏,想要去触碰更辽阔的天空,探索属于自己的世界。

逆反心理是这个阶段最鲜明的注脚:家长劝他们多穿点衣服,他们偏要穿着单衣出门;老师强调要按时交作业,他们偏要拖到最后一刻。这种刻意的对抗,并非是故意惹人生气,而是自我意识觉醒的呐喊,他们想通过这种方式证明:“我已经长大了,能对自己的选择负责。”

自我中心的视角,让他们看待事物时带着一层 “认知滤镜”。讨论问题时总爱说 “我觉得”,对他人的建议习惯性反驳,坚信自己的逻辑没有错误,认为长辈的经验都是 “过时的教条”。这份看似固执的坚持,并非傲慢,而是他们急切想要确认自己 “独立个体” 身份的表现。

他们的情绪也像坐过山车一样起伏不定,前一秒还在为喜欢的球队赢球欢呼雀跃,下一秒可能就会因为一句玩笑话摔门而去。日记本上的字迹时而工整、时而潦草,就像他们起伏多变的心情。那些脱口而出的狠话、瞬间爆发的怒火,不过是青春期的莽撞与内心脆弱的外在表现。

虚荣心也在这个阶段悄然萌芽:他们会在镜子前反复整理新剪的发型,课间和同学比较鞋子的品牌,在朋友圈发精心修过的自拍。这些看似幼稚的攀比行为,其实是他们探索 “社会认同” 的一种方式,渴望借助这些外在标签,在同伴中找到属于自己的位置。

其实,这些叛逆表现,都是孩子走向独立、走向成熟的 “成长勋章”。家长只要读懂这些行为背后隐藏的诉求,放下内心的焦虑,用理解与尊重搭建起亲子沟通的桥梁,就能陪伴孩子平稳走过这段特殊的成长旅程。

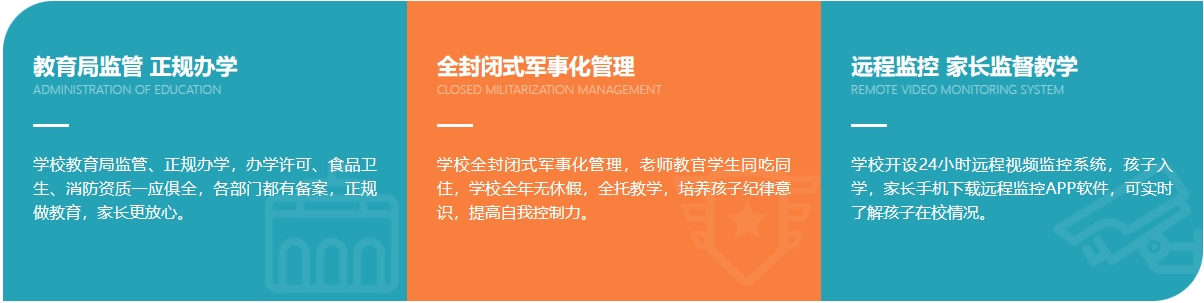

无锡市品学教育基地是家针对叛逆、厌学、网瘾,早恋、自卑自闭、混迹社会、打架斗殴、怨恨父母、奢侈消费等普通学校无法约束学生。以磨砺意志、激发潜能、养成良好的习惯、提高自身素质和意志力为目标。

基地倡导"和谐式教育”教育方式,坚持“先接纳 (适应)、再辅导(针对性解决)、后培养(培养良好习惯与以前缺点形或互补以沃到和谐状态)”原则,致力于解决边缘者少年的不良思想及行为习惯教育难题,帮助青少年克服叛逆心理,树立正确的价值观,培养自律、自信和责任感,最终回归正常的学习和生活轨道

基地主要针对叛逆期的青少年群体进行品行矫正的全日制**教育基地。基地采取军事化、全封闭式管理,教学资质齐备。心理咨询室、沙盘室、心理发泄室等教育设施一应俱全

王老师 19059606608